文/池上真司

前回 (

音楽は一度終わると消えてしまい、二度と取り込まれることはありません

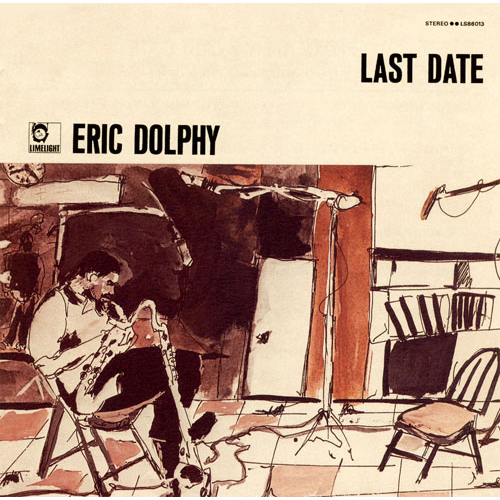

エリック・ドルフィーが残した名言です。アルバム「Last Date」の最後の演奏後、それは人間の「声」に残ります。この言葉はさまざまに翻訳されていますが、出典が明確であることもあって、おそらくジャズミュージシャンによる最も有名な「名言」の一つでしょう。

出演者:エリック・ドーフィー(フルート、アルトサックス、バスクラリネット)、ミーシャ・メンゲルベルク(ピアノ)、ジャック・スコールズ(ベース)、ハン・ベニック(ドラムス)

録音: 1964 年 6 月 2 日

もともと放送用の音源だったためか、ドルフィーはフルート、アルトサックス、バスクラリネットを使って演奏しており、ドルフィーらしさがよく出ていました。オランダのフォンタナレーベルのCDはジャケットが違いますが、内容は同じです。

「名前」を書くとこうなります。

音楽が終わるのを聞くと、音楽は空中に消えてしまい、もう捉えることはできません。

ジャズ演奏の使い捨て性、ジャズの特徴を端的に表した名言だと思います。

エリック・ドルフィーは1928年にアメリカのロサンゼルスに生まれました。私は子供の頃から音楽を学び、大学でジャズミュージシャンとして働き始めました。 彼は 1950 年に軍隊に入隊し、1953 年に除隊した後、ロサンゼルスで活動を再開しました。 1954年にはクリフォード・ブラウンと共演したレコードがあった。 1958 年にチコ・ハミルトン・クインテットに参加し、フルート、アルト・サックス、バス・クラリネットを演奏するポリホーン奏者として広く知られるようになりました。その後ニューヨークに進出し、主役としての活躍のほか、チャールズ・ミンガス、ブッカー・リトル、ジョン・コルトレーン、オーネット・コールマンらと共演し、数々の名演を残した。

ドルフィーの音楽とパフォーマンスは非常に独創的であり、彼は時代のリーダーの一人でした。 36歳。死因は糖尿病とみられている。 「ラスト・デイト」は6月2日の放送に向けてオランダのヒルフェルスムにあるスタジオでライブ録音され、65年初頭にリリースされた。当時、これは最後の公式録音のソースであると考えられていました(後の放送のソースは後に発見されました)。

アルバムを聴くと、ドルフィーが演奏の最後に観客に向かって「語りかけている」ように感じられますが、その言葉は実際に演奏中に発せられるわけではありません。私はこれを約2か月前の4月10日、チャールズ・ミンガス・グループのツアー中にオランダのアムステルダムでのラジオのインタビュー中に言いました。インタビューの長さは約5分半で、そのうち「自己紹介」はわずか7~8秒。番組プロデューサーのミシェル・デ・ロイテル氏(フォンタナ)のオリジナルの内部関係者のメモによると、ドルフィー・ショーは録画された翌日の6月3日に放送され、彼女の死の直後に追悼ショーとして再放送された。この「引用」はその時に追加されたものです。この文脈を考えると、この「引用」は「ドルフィーの生演奏はもう二度と聴けない」という番組のメッセージとして読み取ることができます。 一体ドルフィーは何を話しているのでしょうか?

現在、YouTubeにて先行カットインタビューが公開されている(公式かどうかは不明)。聴いていただければわかると思いますが、オリジナルとはちょっと違う「切り口」です。そしてドルフィの言葉はこの一文だけではなく、一連の「引用」である。

まず、その部分の前に「さまざまなミュージシャンとの共演は成長する」という意味の一文があり、それから

…なぜなら、音楽は、それが何であろうと、私たちがそれにラベルを付けようと、基本的には音楽であり、基本的に創造的なものだからです、なぜなら考えてみると…

(それが何であれ、どのようなラベルを付けても、音楽は音楽であり、それは創造的であるためです…)

これは、「音楽は一度終わると消えてしまい、二度と取り込むことができない」ことにつながります。それから、もう一つ言うことがあります。

つまり、純粋な創作物なのです。

(とても純粋にクリエイティブです)

また、アルバムのメモは編集されており、「終わった後」というフレーズが実際に2回繰り返されています。おそらく単なる要約ですが、それは強調として機能します。

さらにその後にもう一つ一文があり、「音楽家の貢献は、有名か無名かには関係がない」という意味で、こう締めくくっています。

時間が経てばわかる、時間が経てばわかるだろう、私はまだ成長している。

(時間が経てばわかるでしょう、私はまだ発展途上です)

ドルフィーには「序章」では表現しきれない深い音楽観がある。

(上記はすべて著者による翻訳です。誰かが全文を正確かつ美しく翻訳できることを願っています…)

文/池上真司

フリーランスの編集者兼ライター。彼の専門はジャズです。著者として、彼は現在、ジャズの歴史に関する一連の電子書籍を定期購読で出版しています。 (小学館スクエア/